В истории Пскова периода немецкой оккупации 1941–1944 годов есть малоизвестная страница: 18 февраля 1944 года город подвергся массированной бомбардировке советской дальней авиации, призванной сорвать планы немцев в части эвакуации ценностей и угона населения. Целью лётчиков были, разумеется, военные объекты и транспортные узлы. Тем не менее Псков был серьёзно разрушен. По сути, это событие определило послевоенный облик города. История бомбардировки по понятным причинам никогда не была мейнстримной темой для историков и краеведов. Но псковский исследователь Андрей ИВАНОВ уверен, что она заслуживает изучения и осознания. Хотя бы из уважения к погибшим и к пережившим бомбардировку местным жителям. Специально для «Псковской правды» он подготовил рассказ о событиях того дня.

«Ну теперь начнётся

в городе суматоха»

в городе суматоха»

В январе 1944 года под ударами Красной армии немецкая группа армий «Север» начала повсеместное отступление. Псков наполнился войсками Вермахта. Учётом и вывозом имущества занималось Wirtschaftskommando (сокращённо Wi Kdo) — хозяйственная комендатура.

Отступавшие немцы забирали с собой всё: вывозили скот, продовольствие, оборудование. В результате в конце января в Пскове образовался настоящий железнодорожный затор. Заняты были все запасные пути, и даже на подъезде к псковской ТЭЦ, в самом центре города, стояли три поезда. Немцы не успевали грузить оборудование и запасы.

Псковская ТЭЦ 9 июля 1941 года.

На заднем плане — столб дыма от горящего городского квартала.

На заднем плане — столб дыма от горящего городского квартала.

Ещё 3 февраля специальный технический батальон подготовил к подрыву псковские предприятия: завод «Металлист», хлебозавод, городскую мельницу, известковый завод в Бутырках, кирпичные заводы «Победа» и «Луковка».

В последнюю очередь должны были быть взорваны электростанция, водокачка, генераторный завод, лесопилка, меховая фабрика.

В последнюю очередь должны были быть взорваны электростанция, водокачка, генераторный завод, лесопилка, меховая фабрика.

К середине февраля эвакуация промышленных объектов была практически завершена. Осталось только несколько предприятий, которые работали в ночные смены. Городская мельница, хлебозавод, завод «Металлист», электростанция и авторемонтные мастерские были переданы из ведения комендатуры в 126-ю пехотную дивизию: они должны были до последнего работать в интересах фронта.

В ведении хозяйственной комендатуры находился и угон населения, который в немецких документах называется «эвакуацией». На заводе «Пролетарий» (сейчас это радиозавод) был создан Auffanglager — сборный пункт беженцев. Там размещали перед отправкой на Запад жителей окрестных деревень, а потом и псковичей. К середине февраля там скопилось три с половиной тысячи человек. Ещё одной точкой сбора стал лагерь «Шталаг 372».

Немецкая аэрофотосъемка от 22 августа 1943 года.

В левой нижней части снимка - территория Шталага 372.

В левой нижней части снимка - территория Шталага 372.

Первоначально «эвакуация» населения была запланирована на 6-12 февраля. Но в 6:15 8 февраля загорелось машинное отделение городской мельницы. Несмотря на мороз, пожар за два часа был потушен, сама мельница не пострадала. Однако в результате комендант города перенёс «эвакуацию» на неделю. 17 февраля по проводному радио было объявлено, что она начнётся 18 февраля в 17:00.

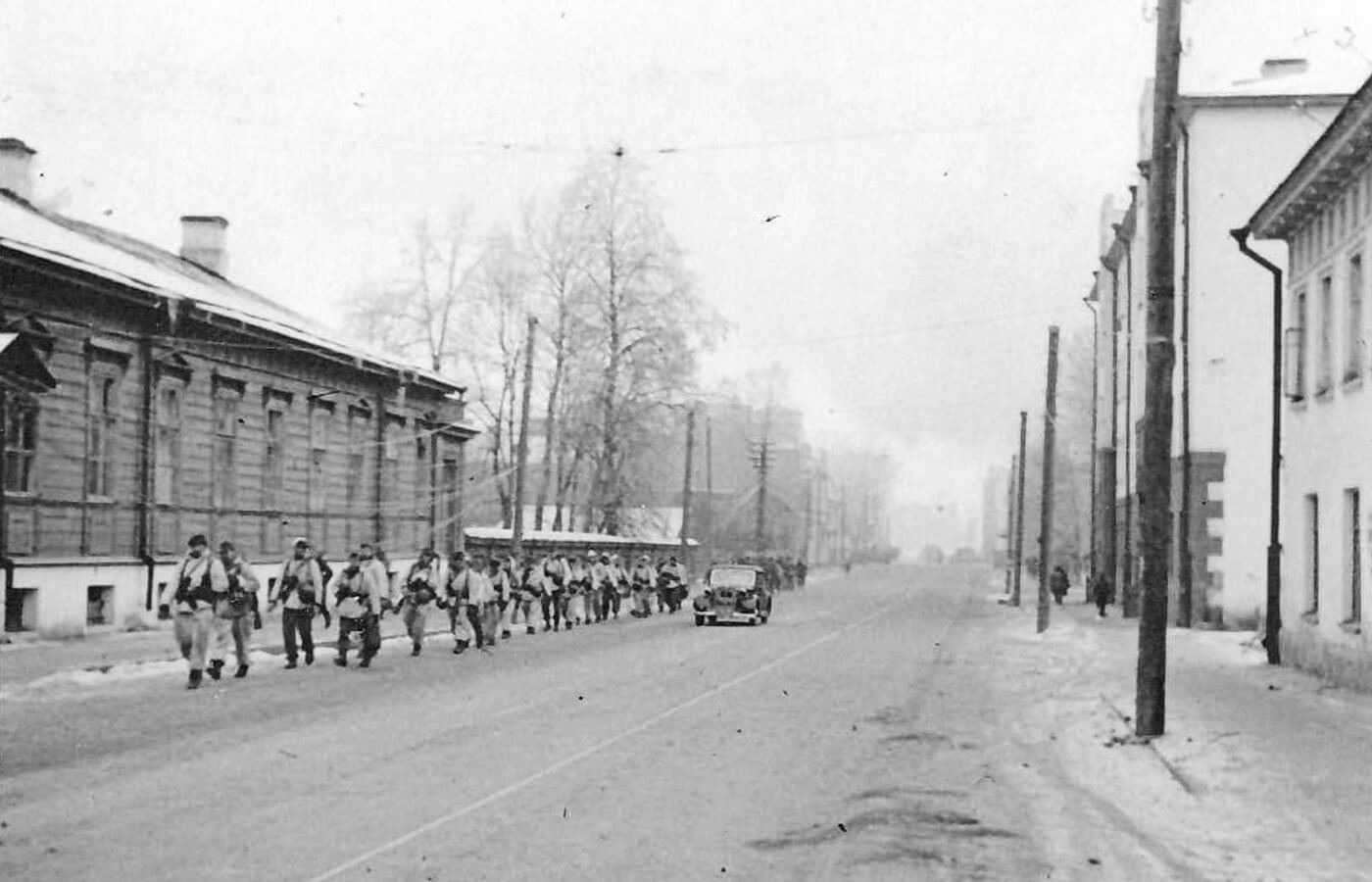

Колонна немецких солдат идет по Октябрьскому проспекту.

20 февраля 1944 года.

20 февраля 1944 года.

«Утром около 7-ми часов сказали по радио, чтобы все неработающие явились в завод «Пролетарий» с вещами, которые они могут с собой взять. Для эвакуации города. <...>

Ну теперь начнется в городе суматоха. Мне очень жутко, все люди ходят расстроенные. Срок 2 дня»,

Ну теперь начнется в городе суматоха. Мне очень жутко, все люди ходят расстроенные. Срок 2 дня»,

— писала в своём дневнике 17 февраля 15-летняя псковичка Таня Смирнова.

Татьяна Смирнова (1929–2017) родилась в деревне Сосново Псковского района. В течение всей оккупации Пскова она жила с матерью в городе.

С февраля 1944 года девочка вела дневник. Он содержит свидетельства о Пскове за несколько месяцев до его освобождения.

С февраля 1944 года девочка вела дневник. Он содержит свидетельства о Пскове за несколько месяцев до его освобождения.

Татьяна Смирнова. Фото 1945 года.

«Сегодня последний день эвакуации города только без работных. Говорят, что у сборного пункта у з. «Пролетарий». Молодых отбирают на работу, а старых отправляют домой. Также говорят, что начальники з. «Пролетарий» ругаются, что еще целые невыгруженные эшелоны с беженцами из под Луги и др. городов и местностей на вокзале стоят»,

— добавила она на следующий день.

«Уничтожить

ж.-д. узел Псков»

ж.-д. узел Псков»

Погода в начале 1944 года была пасмурная и тёплая: слякоть и снег затрудняли движение по улицам. Длинные колонны войск медленно шли через Псков. Но по той же причине — из-за погоды — советская авиация не действовала.

В январе и начале февраля боевых задач практически не было. Активные вылеты авиации дальнего действия (АДД) начались с начала февраля: бомбардировки должны были вынудить Финляндию заключить мир с СССР.

6–7 и 16–17 февраля уже были предприняты налёты на Хельсинки. В ночь на 18–19 февраля советская дальняя авиация всей армадой собиралась бомбить Хельсинки, Котку, Турку и побережье Эстонии.

6–7 и 16–17 февраля уже были предприняты налёты на Хельсинки. В ночь на 18–19 февраля советская дальняя авиация всей армадой собиралась бомбить Хельсинки, Котку, Турку и побережье Эстонии.

Псковская ТЭЦ 9 июля 1941 года.

На заднем плане — столб дыма от горящего городского квартала.

На заднем плане — столб дыма от горящего городского квартала.

В феврале 1944 года советская авиация провела три массированные бомбардировки Хельсинки:

в ночи с 6 на 7, с 16 на 17 и с 26 на 27 февраля.

В первом налёте участвовало 728 бомбарди-ровщиков, во втором — 383, в третьем — 896. Было сброшено 16490 бомб общим весом 2604 тонны. Однако благодаря эффективной системе ПВО потери Хельсинки оказались относительно малы. За три налёта погибло 146 и было ранено 356 человек. Полностью уничтожено 109 зданий. По мнению исследователей, именно поэтому в мемуарах советских лётчиков атаки на Хельсинки упоминаются крайне скупо.

в ночи с 6 на 7, с 16 на 17 и с 26 на 27 февраля.

В первом налёте участвовало 728 бомбарди-ровщиков, во втором — 383, в третьем — 896. Было сброшено 16490 бомб общим весом 2604 тонны. Однако благодаря эффективной системе ПВО потери Хельсинки оказались относительно малы. За три налёта погибло 146 и было ранено 356 человек. Полностью уничтожено 109 зданий. По мнению исследователей, именно поэтому в мемуарах советских лётчиков атаки на Хельсинки упоминаются крайне скупо.

Хельсинки после бомбардировки.

Февраль 1944 года.

Февраль 1944 года.

То же произошло со всеми остальными частями «дальников», нацеленными на северо-западное направление. Всего в налёте участвовало

не менее

220

самолётов,

которые сбросили около

3 000

авиабомб

суммарной массой не менее

425

тонн

Среди них были фугасные авиационные бомбы разных типов (ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500), бомбы с индексом ТГА (тол, гексоген, алюминий), на 50 % мощнее обычного фугаса, осколочные (АО), зажигательные (ЗАБ) и светящиеся (САБ) бомбы. Для фотографирования сбрасывали специальные ФОТАБ-35, которые давали кратковременные яркие вспышки.

Но, по всей видимости, информация об объявленной немцами «эвакуации» в Пскове меньше чем за сутки дошла до штаба АДД. В журнале боевых действий 7-го авиакорпуса мы читаем: «К исходу дня высшему командованию по агентурным данным и данным авиаразведки стало известно, что противник, отступая под ударами наших войск, на ж.-д. узле Псков сосредоточил большое количество войск».

В результате корпусу неожиданно поменяли боевую задачу с Хельсинки на Псков в 17:00 18 февраля. Части 3-го гвардейского авиационного корпуса 18 февраля должны были бомбить немецкие позиции западнее Нарвы. Однако в последний момент им была поставлена задача

«Уничтожить ж.-д. эшелоны на ж.-д. узле Псков, разрушить узел и уничтожить живую силу и технику противника».

Фугасные авиабомбы (ФАБ) — авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса, то есть заряда взрывчатого вещества. Числовые индексы (например, ФАБ-100) — это масса бомбы. Фугасные авиабомбы являются самым мощным и универсальным средством поражения, легко проходят сквозь кровли, межэтажные перекрытия, приводя к сильным разрушениям.

Лётчики докладывали, что вокруг Пскова было сильное зенитное прикрытие, в том числе несколькими тяжёлыми дивизионами артиллерии. Поэтому все волны бомбардировщиков проходили над городом на большой высоте. Также, чтобы избежать зенитного огня, на цель заходили со стороны южной части Псковского озера, уходили левым разворотом.

88 mm FlaK 18 на позиции под Псковом. Зима 1942 года.

«Бомбометание произвели эффективно, цель обрабатывали отлично, в районе ж.-д. узла вызвано до 25 пожаров. Горело до 10 эшелонов, пожары сопровождались взрывами большой силы. Пожары наблюдали за 120 километров. Отмечают, что «дым от пожаров поднимался до 2000 метров»,

— говорится в журнале боевых действий 3-го авиакорпуса.

Немецкая аэрофотосъёмка от 24 февраля 1944 года.

Виден район разрушенного железнодорожного вокзала.

Виден район разрушенного железнодорожного вокзала.

«При отходе от цели зарево пожаров было видно на удалении 150 километров от цели», — говорится в журнале боевых действий 7-го авиакорпуса. В другом отчёте констатируется, что пожары и взрывы «были видны от озера Ильмень» (порядка 180 километров).

«Пришлось срочно довешивать бомбы»

Самый подробный отчёт о результатах бомбардировки нашёлся в документах 45-й авиадивизии дальнего действия.

«Самолёты Пе-8 заправили горючим 6,5–7 тонн. Готовились лететь на Финский залив, но пришёл приказ бомбить Псков. Пришлось срочно сливать

по 2 тонны топлива и довешивать бомбы, — говорится в боевом журнале. — Выход на цель производился по хорошо видимой массе пожаров на цели, прожекторам и огню зенитной артиллерии. Хорошая общая видимость способствовала точному выбору точки прицеливания».

по 2 тонны топлива и довешивать бомбы, — говорится в боевом журнале. — Выход на цель производился по хорошо видимой массе пожаров на цели, прожекторам и огню зенитной артиллерии. Хорошая общая видимость способствовала точному выбору точки прицеливания».

Пе-8 — советский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик дальнего действия. С 1939 по 1944 год было построено 97 самолётов. Во время Великой Отечественной войны они применялись в основном для стратегических бомбардировок объектов тыла противника — объектов Берлина, Кёнигсберга, Данцига, Хельсинки. Максимальная бомбовая нагрузка Пе-8 составляла до 6000 килограммов.

По данным ночной фотосъёмки, результаты бомбардировки были следующие:

– прилегающие к станции пакгаузы и склады частично разрушены;

– разбита электростанция, обслуживающая водопровод города;

– повреждены два закрытых склада;

– разрушено общежитие солдат на 300 человек (бывшая школа № 11);

– разбито общежитие на 100 человек (бывшее здание НКВД);

– повреждены склады понтонных мостов и разрушены общежития немцев и эстонцев;

– прилегающие к станции пакгаузы и склады частично разрушены;

– разбита электростанция, обслуживающая водопровод города;

– повреждены два закрытых склада;

– разрушено общежитие солдат на 300 человек (бывшая школа № 11);

– разбито общежитие на 100 человек (бывшее здание НКВД);

– повреждены склады понтонных мостов и разрушены общежития немцев и эстонцев;

– разрушены бывшие Омские казармы;

– прямое попадание бомбы в крупный немецкий госпиталь на 150 мест;

– частично повреждён железнодорожный мост через реку Великую;

– повреждён штаб госпиталей;

– разбит автогараж на 90 машин;

– разбито и горит веерное депо;

– повреждены и горят разные склады;

– прямое попадание бомбы в крупный немецкий госпиталь на 150 мест;

– частично повреждён железнодорожный мост через реку Великую;

– повреждён штаб госпиталей;

– разбит автогараж на 90 машин;

– разбито и горит веерное депо;

– повреждены и горят разные склады;

– разбиты склады продовольствия, боепитания, артсклады, склады запчастей;

– попадания авиабомб в места расположения крупного бензосклада юго-западнее станции Берёзка;

– разбиты общежития немцев разных чинов и родов войск;

– пожар в районе склада;

– пожар на мосту.

– попадания авиабомб в места расположения крупного бензосклада юго-западнее станции Берёзка;

– разбиты общежития немцев разных чинов и родов войск;

– пожар в районе склада;

– пожар на мосту.

Немецкая аэрофотосъёмка от 24 февраля 1944 года. Виден район Иркутских казарм.

Свой отчёт о результатах бомбардировки уже 25 февраля дали и псковские партизаны. В нём, в частности, говорилось:

– разрушены товарные и пассажирские вокзалы, а также сильно разрушена сама железнодорожная станция, в результате чего весь день 19 февраля движения поездов не было; кроме того, уничтожено несколько эшелонов с войсками и беженцами;

– разрушены товарные и пассажирские вокзалы, а также сильно разрушена сама железнодорожная станция, в результате чего весь день 19 февраля движения поездов не было; кроме того, уничтожено несколько эшелонов с войсками и беженцами;

– на станции Берёзка уничтожен склад горючего и боеприпасов;

– нанесены большие потери войскам на шоссе в Псков;

– повреждён Ольгинский мост;

– разрушены гостиница, школа № 11, госбанк и два госпиталя немцев;

– прямым попаданием разрушены: Омские казармы, электростанция города, у завода «Металлист» — бараки с боеприпасами, на улице Октябрьской — штаб немецкой группы армий «Север», на улице Свердлова — ресторан.

Омские казармы продолжали гореть и 20 февраля.

– нанесены большие потери войскам на шоссе в Псков;

– повреждён Ольгинский мост;

– разрушены гостиница, школа № 11, госбанк и два госпиталя немцев;

– прямым попаданием разрушены: Омские казармы, электростанция города, у завода «Металлист» — бараки с боеприпасами, на улице Октябрьской — штаб немецкой группы армий «Север», на улице Свердлова — ресторан.

Омские казармы продолжали гореть и 20 февраля.

«Кто после войны приедет в город, его не узнает»

Описание бомбардировки Пскова осталось в воспоминаниях его жителей.

«18 февраля 1944 года был первый налёт советской авиации на Псков. Потом налёты продолжались, но с меньшей силой. Они причинили серьёзные разрушения и парализовали жизнь города, которая так и не наладилась до самой эвакуации», — писал в своей книге мемуаров «Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне» бывший белогвардеец Павел Жадан. По его словам,

«18 февраля 1944 года был первый налёт советской авиации на Псков. Потом налёты продолжались, но с меньшей силой. Они причинили серьёзные разрушения и парализовали жизнь города, которая так и не наладилась до самой эвакуации», — писал в своей книге мемуаров «Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне» бывший белогвардеец Павел Жадан. По его словам,

«первый налёт начался в 5 часов, когда кончался рабочий день и служащие выходили на улицу. Одна из первых бомб упала во дворе городского управления, другая — рядом на улице. Все стёкла были выбиты, началась паника, с трудом людей удалось направить в подвал. Когда налёт кончился, было уже темно».

Павел Васильевич Жадан (1901–1975) — георгиевский кавалер, участник Добровольческой армии. В 1920 году ушёл в Галлиполи (Турция) с армией Врангеля. В эмиграции стал активным деятелем Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС). Переехал в Германию. Во время Второй мировой войны жил и работал на оккупированных территориях: в Киеве, Харькове, Бердичеве, Минске, Пскове и Риге. После окончания войны переехал в США. Его книга «Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне» (первоначально — «Настоящая история жизни обыкновенного человека») впервые была выпущена в свет издательством «Посев» в Нью-Йорке в 1989 году.

Про бомбардировку вспоминала и журналистка издававшейся в Пскове коллаборационистской газеты «За Родину» Вера Пирожкова.

«19 февраля 1944 года [так в источнике. — «ПП»] я была в бане, так называемой Гельдтовской, на реке Пскове. <...> Вдруг раздались взрывы, свет погас, стёкла вылетели, морозный воздух ворвался в помещение (мороз был приблизительно 20 градусов), из банного помещения раздался вопль мокрых, мыльных женщин, охваченных морозом. Я быстро наощупь оделась, сошла вниз и хотела бежать домой. <…> Однако выйти на улицу было невозможно: всё гремело и блистало, бомбы падали непрерывно повсюду. В нижнем этаже двухэтажной баньки собрались постепенно успокоившиеся посетители и стали ждать конца бомбардировки. <...> Через пять часов всё стихло, и я побежала через реку домой, беспокоясь о родителях», — писала она в книге «Потерянное поколение».

Гельдтова баня летом 1941 года.

Вера Александровна Пирожкова (1921–2013) — профессор политологии Мюнхенского университета, журналистка. Родилась и выросла в Пскове, в семье преподавателя пединститута, во время войны работала в коллаборационистской газете «За родину». С отступающими немцами уехала сперва в Ригу, а затем в Германию. После войны поступила на философский факультет Мюнхенского университета. Была издателем и главным редактором журнала «Голос зарубежья».

В 1998 году опубликовала книгу мемуаров «Потерянное поколение».

В 1998 году опубликовала книгу мемуаров «Потерянное поколение».

15-летняя Таня Смирнова тоже описала в своём дневнике бомбардировку и её последствия. В записи от 19 февраля она рассказала о событиях предыдущей ночи: «Красные самолеты прилетели в половине шестого. Самолетов прилетело много. Свет погас, радио перестало говорить. Бомбы так и валились далеко и близко, стекла вылетели, но не все. Я так и думала, что дом наш от ветра упадет, уж больно он шатался. Я и мама просидели у соседей часа два и пошли домой. Город горел в пяти местах. Может быть и не город, но окрестности сильно горели. Мы попили чаю и думали заснуть, но опять забомбили. А сон взял все-таки свое и мы проснулись только утром. Соседи, которые не спали, сказали нам, что все это кончилось 20 мин. 2-го часа ночи».

22 февраля девочка сообщила новые подробности:

22 февраля девочка сообщила новые подробности:

«Оказывается город разбомбили очень сильно. Около штаба и по Крестьянской улице все превращено в кашу. Теперь кто после войны приедет в город, то его не узнает. Около площади дома почти все разбиты и горели. Сгорел красный кирпичный дом напротив немецкой кирхи. Разбит очень вокзал и также железные дороги. Вообще город превращен в кашу. Только Запсковье не тронуто. Всех беженцев распускают. Бараки, где мама работала, все сгорели и очень много машин сгорело. <...> В городе Пскове насчитывается убитых и раненых жителей Пскова и немецких солдат полторы тысячи».

«Красный кирпичный дом напротив немецкой кирхи» — это, очевидно, Дом Гельдта на Октябрьском проспекте, 22. Он был построен обрусевшим немцем, псковским купцом Карлом Ивановичем Гельдтом в 1890 году на углу улиц Сергиевской и Губернаторской и до революции был самым обширным жилым зданием города. Во время оккупации в нём были расквартированы немецкие военнослужащие.

«Народ так и бежит

с города»

с города»

Описания бомбардировки Пскова, разумеется, есть и в немецких источниках. Например, в истории 126-й пехотной дивизии указано, что 18 февраля в 18:00 они наблюдали, как бомбардировочная авиация противника с севера атаковала Псков. Город загорелся, размещенные там тыловые части и штабы, в том числе подразделения дивизии, понесли серьёзные потери. Так, находящийся в Пскове начальник штаба дивизии подполковник D. Dalichow погиб под бомбами.

Находящаяся по соседству 12-я танковая дивизия также отметила атаку Пскова с необычно большим количеством самолётов. Её полевой запасной батальон понёс значительные потери.

Журнал боевых действий 18-й армии сообщает, что расположение верховного командования горит, командующий после бомбового удара перешёл в подвал здания. Туда же переместился и разбомблённый штаб 18-й армии. Северное крыло гостиницы, где располагался штаб группы армий «Север», разрушено попаданием бомбы.

В 1935 году, когда Псков стал центром пограничного округа, решено было построить в городе новую комфортабельную гостиницу на углу Пролетарского бульвара и Кузнецкой улицы. Предполагалось завершить работы в 1937 году: эта дата была уже обозначена над главным входом. Однако гостиница, названная «Октябрьской», была открыта лишь в ноябре 1938 года. В ней было оборудовано 105 номеров — 49 одноместных,

48 двухместных и по четыре трёх- и четырёхместных. В 1941 году в этом здании разместился штаб группы армий «Север». В ходе бомбардировки в феврале 1944 года гостиница серьёзно пострадала и была полуразрушена. Восстановить её удалось лишь в 1948 году.

48 двухместных и по четыре трёх- и четырёхместных. В 1941 году в этом здании разместился штаб группы армий «Север». В ходе бомбардировки в феврале 1944 года гостиница серьёзно пострадала и была полуразрушена. Восстановить её удалось лишь в 1948 году.

Разрушенное здание гостиницы «Октябрьская»,

1944 год.

1944 год.

Колонна немецких солдат на фоне горящих Иркутских казарм.

20 февраля 1944 года.

20 февраля 1944 года.

Журнал боевых действий группы армий «Север» фиксирует налёт 200-300 самолётов на Псков. Телефонные линии между штабами и войсками были разрушены в самом начале бомбёжки. Связь с частями 18-й армии удалось восстановить к 8:00, с 16-й армией — к 9:00 19 февраля. Отдельные части вынуждены были перейти на радиосвязь.

301-я хозяйственная комендатура оценила налёт как «катастрофический». В её документах подробнее описываются результаты бомбардировки, особенно в отношении подведомственных предприятий. Правда, они несколько отличаются от данных, доложенных партизанами и советской авиацией.

Центр города, развилка нынешней Советской улицы и Октябрьского проспекта.

Справа корпус ТЭЦ.

Справа корпус ТЭЦ.

Комендатура пишет о больших разрушениях и пожарах, многочисленных убитых и раненых. Санитарной службе комендатуры пришлось устраивать импровизированный пункт первой помощи на центральной улице. Псков был засыпан битым стеклом, обломками, повсюду стояли сгоревшие машины.

Дом № 50а на Октябрьском проспекте. Сгоревшие машины перед ним стояли вплоть до освобождения Пскова. На заднем плане в дыму — Иркутские казармы.

Больше всего пострадал железнодорожный вокзал Pleskau II: разрушены были все пути, уничтожено депо с локомотивом, главный склад, взорвался один поезд с ценным имуществом и лошадьми. В районе станции Берёзка разрушена часть хозяйственных построек. В усадьбе Берёзка бомба попала в конюшню, где сгорели четыре лошади.

Упоминаний об уничтожении состава с беженцами, как это было сообщено партизанами, нет. И там же важно дополнение: погрузочные платформы и краны не разрушены.

Немцы сообщали, что, несмотря на все старания советских бомбардировщиков попасть в мосты и электростанцию, им это не удалось. Однако вокруг электростанции были разрушены все линии электропередач.

«Я пошла посмотреть мосты: все были целы, хотя лёд справа и слева был полностью изрыт бомбами;

в мосты они не попали, что сохраняло возможность бегства»,

в мосты они не попали, что сохраняло возможность бегства»,

— вспоминала Вера Пирожкова.

Ольгинский мост через реку Великую.

Лето 1941 года.

Лето 1941 года.

Таня Смирнова в дневнике 19 февраля по свежим следам записала: «Бомбы упали в реку Великую, наверно их бросали в Троицкий [очевидно, имеется в виду собор. — «ПП»]».

Взрывы были и рядом с псковским хлебозаводом, он не пострадал, но вылетели все стёкла. На молокозаводе из строя вышла машина по производству масла и старая паровая машина. Также два попадания авиабомб вывели из строя городскую мельницу. 160 тонн зерна застряло в силосе, так как было нарушено электроснабжение. Но через два дня подачу электричества удалось возобновить и силос опустошили.

Между тем работать на заводы практически никто не вышел, комендатура тоже осталась без рабочих рук: грузить составы было некому. Русские водители разбежались. Вместо них стали привлекать пленных и хиви.

Хиви — сокращённое от Ost-Hilfswilligen, «восточные добровольные помощники». Так называли добровольных помощников вермахта, набиравшихся (в том числе путём принудительной мобилизации) из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. Первоначально они служили во вспомогательных частях водителями, санитарами, сапёрами, поварами. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию в боевых действиях и карательных акциях.

Точное количество жертв среди мирного населения и потери немецкой стороны от бомбардировки установить пока не удалось.

Немецкая комендатура отмечала, что хотя бомбардировка была призвана сорвать эвакуацию, она только поспособствовала ей. Население на следующее утро само побежало из города, охранявшие Ольгинский мост эстонские части этому не препятствовали.

Подпись на обратной стороне фото: «Бегство из Пскова 20.02.44 после воздушного нападения 18.02.44». На снимке — перекрёсток улиц Советской и Некрасова.

«Народ так и бежит с города, кое-что положено на санки и вереницей так и идут по реке и по улицам города. И куда они бегут я прямо не знаю. В деревнях так же стоят все солдаты их стало еще больше»,

— говорится в дневнике Тани Смирновой.

Тот же перекрёсток. Погрузка беженцев в грузовик.

Железнодорожное сообщение было восстановлено немцами уже 20 февраля, и хозяйственная комендатура всё вывезла согласно своим планам, например оборудование с завода «Металлист» и 500 тонн зерна и семян льна.

Эвакуацию жителей продолжили в феврале и марте. Псковичей выселяли и вывозили на Запад целыми улицами. Городская администрация эвакуировалась в Ригу, а город полностью был отдан в распоряжение военных. Так закончилась «мирная» жизнь оккупированного немцами Пскова.

Текст: Андрей ИВАНОВ

Верстка: Кирилл ГАВРИЛЕНКО

Редактор: Максим АНДРЕЕВ

Верстка: Кирилл ГАВРИЛЕНКО

Редактор: Максим АНДРЕЕВ

Фото из коллекции Андрея Иванова и открытых источников.